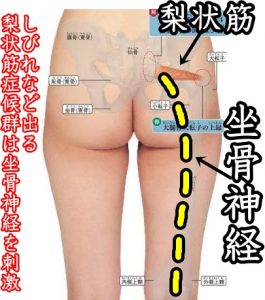

お尻から脚にかけて嫌な痛みが出る坐骨神経痛

・長年の腰痛からの悪化

・座っている時間が長いために足がだるい

・長年の腰痛からの悪化

・座っている時間が長いために足がだるい

・スポーツの怪我からふくらはぎの外側に痺れがでる

・ぎっくり腰が治りきらないままお尻の付け根から太ももに電気が走るようになった。

・スポーツの怪我からふくらはぎの外側に痺れがでる

・ぎっくり腰が治りきらないままお尻の付け根から太ももに電気が走るようになった。

原因が様々ですが、なおりにくいのは共通しています。

患部の部分部分の筋肉をほぐしていくのも大事ですし、

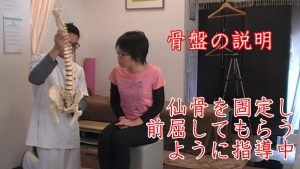

整体院では骨盤のゆがみ・背骨の捻じれを整えるのを重視します。

原因が様々ですが、なおりにくいのは共通しています。

患部の部分部分の筋肉をほぐしていくのも大事ですし、

整体院では骨盤のゆがみ・背骨の捻じれを整えるのを重視します。

当院では、足の筋肉・骨盤・腰椎だけにでなく、

当院では、足の筋肉・骨盤・腰椎だけにでなく、

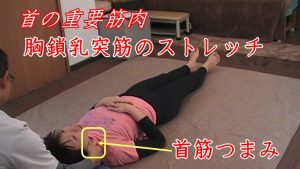

肩甲骨や首さらに頭蓋骨まで全身の姿勢を丁寧に整えていきます。

肩甲骨や首さらに頭蓋骨まで全身の姿勢を丁寧に整えていきます。

坐骨神経痛整体の解説

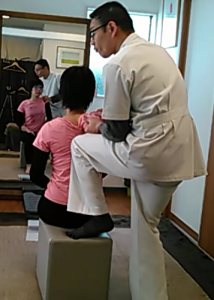

座位での施術や説明

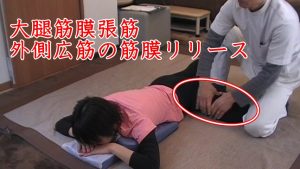

うつ伏せでの施術

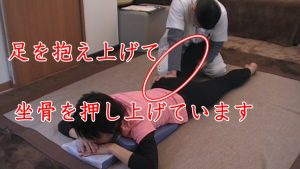

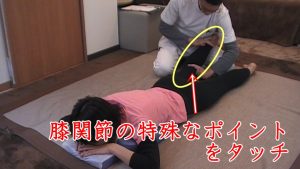

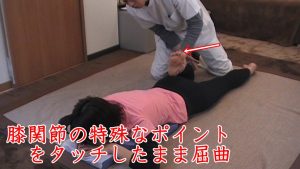

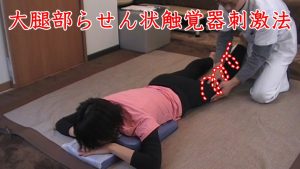

うつ伏せで膝を外側に上げることで、坐骨を押し上げやすくなります。 座骨と骨盤の上の部分を挟むようにして、グイグイっと仙腸関節という大事な骨盤の関節を調整していきます。 仙腸関節は座った状態でも、うつ伏せの状態でも、横向き、仰向けでもどの体位でも調整できますので、 硬い人は徹底的にほぐします。 このカエルの足のような姿勢は尾尻の筋肉が緩んだ状態なので、骨盤を動かしやすいのです。 カエル足の状態で膝を床から持ち上げることで、内転筋のストレッチになります。 また、お尻の筋肉たちが浮かしていない状態よりもさらに弛緩します。 中々この状態を自分で作るのは難しいので、伸ばされにくい部分に効いてきます。 カエルの足のように膝を腰まで上げて、大腿の外側の筋肉をほぐす。 大腿筋膜張筋は膝下まで続く腸脛靭帯に繋がり、ここの部分は足を伸ばして押さえると痛いので、 この姿勢で筋膜をつまむように伸ばしていきます。 ランニングなどで疲労してくると硬くなって突っ張りやすくバネ股といわれる股関節でばねがはじかれるような症状が出ます。 座骨神経痛よりもバネ股がつらい場合は、 ここの筋膜リリースをしながら足を上げたり伸ばしたり動作をしながらの筋膜を伸ばしていきます。 股関節を曲げて膝を床から持ち上げた状態で殿筋から腰部の筋肉をもみほぐしていきます。 身体の硬い人は内転筋が突っ張りますが、 股関節を外側に捻じる外旋六筋という坐骨神経と密接なつながりにある筋肉が緩和されるので深部までほぐしが行き届きます。 膝を浮かせることで骨盤が捻じられて腰から捻るときの回旋筋などが自然にストレッチされます。 ストレッチされた状態でさらに揉み解していくことで腰回りの動きが改善されていきます。 肋骨の硬い人は上の方までほぐします。 骨盤のゆがみも上辺の高さだけでなく幾種類もあり立体的に見ていく必要があります。 底辺の坐骨の位置がずれていたりするものその一つです。 坐骨を押し上げるのは仰向けですることも多いのですが、症状によってはうつ伏せで押し上げることもします。 脚を抱えると強く押さなくてもじわじわと坐骨が動いて整っていきます。 膝が曲がりにくいと歩幅も狭まり血流が悪くなります。 膝下にむくみが出たり神経が過敏になってしまうこともあります。 膝関節を運動ストレッチで曲げ伸ばししてもいいですが、 その前に大腿二頭筋の付着部に5・6cm下あたりに一本指でタッチして皮膚をずらして2秒ほど待ちます。 そのまま膝関節を曲げていくと曲げやすくなります。(触圧覚刺激法) 膝裏やお皿の下あたりにツボのような太ももが緩むポイントがあります。 軽いタッチをしたまま踵をお尻につけていきます。 3回くらいするとかなり膝関節が柔らかくなっています。 座骨神経痛の人が足がむくんでしまうことがあります。 筋力が弱まり皮膚の下にリンパ液が停滞してしまった時は運動が必要ですが、 それも痛いくてできない人に表層の薄い膜にラセンを描くように指の腹でなでていきます。 ふくらはぎから太ももまで軽く刺激するのがポイントです。 圧が強いと坐骨神経痛の人は筋肉が防御反応を起こしてしまいリンパ管も血管と同時に圧迫してしまうからです。 優しく刺激することが大事です。 ハムストリングスの外側の筋肉は大腿二頭筋といい膝を曲げる筋肉です。 膝裏の少し下の部分に100グラム程度人差し指で圧を2秒くらいかけます。 その後指も追尾しながら膝を曲げると筋スパズム(筋肉の拘縮)が和らいで曲げ安なっています。側臥位での施術

腰から骨盤・臀部さらに太ももまで擦るように微調整していき下半身を整えていきます。 受けてる側はなでているだけに感じますが、細かい調整をしてゆがみをとっていく高等技術です。 本の軽い刺激で、劇的に身体がひねりやすくなったりするのでビックリする患者さんも多いです! 骨盤の真後ろにある仙骨を軽くタッチして仙腸関節の動きを調整します。 強く押さえると骨は反発するので、添えるだけか微振動で仙骨から骨盤全体に響かせていきます。 時にはトントンとリズムよく叩打していくこともあります。 添える・微振動・トントン叩くなどこれは全て弱い刺激の整体術になります。 弱い刺激は即効性は出にくいですが遅効性や持続性に優れています。 効果を長持ちするにはグイグイ押していくだけでなくソフトな整体も必要なのです。

開いた骨盤を締める。

仰臥位(仰向け)での施術

一発操法。

足の最大牽引

肋骨肩甲骨などの調整

側臥位にて肋骨から肩甲骨につく前鋸筋(脇腹の筋肉)をストレッチで筋膜をリリースしていきます。 骨盤・肩甲骨・脊柱などを矯正していくのは良く聞きますが、肋骨も同等に重要な骨です。 覆う面積で言うと骨盤よりも広く大きいです。 また呼吸を大きくしようと思うと肋骨が広がらないといけません。 前鋸筋が硬いと肋骨が硬くなってしまい、肩甲骨も肋骨にへばりついてしまうので、 画像のような姿勢でほぐすことで、深呼吸もしやすくなり全体に酸素がいきわたりやすくなるのです。 肩の動きが良くなることで歩行時の手の振りが大きくなり、股関節も可動性が向上します。 歩行は右の肩が動けば左股関節、左肩が動けば右股関節と上下反対側の関節に相関作用を起こします。 これも四つ足動物が2足歩行になるには必要なバランスのとり方なのです。 足と腕、肩と股関節は離れていても別物ではなく全体としてつながっているのです。 股関節と肩関節は相関関係になります。 すべての筋肉が足と腕で対応させるには無理がありますが、 大胸筋に対応するのは大殿筋もしくは三角筋でしょう。 特に大きな大胸筋を緩めると巻き肩や猫背などの悪い姿勢を矯正しやすくなります。 腕を外側へ開いた状態(外旋位)で鎖骨の下で胸骨から腕の付け根まで術者は手前に引くように筋膜を伸ばしていきます。 指が止まるところは三角筋があるので、三角筋の前部繊維も外側へ開くようにストレッチしていきます。 胸が張りやすくなると背骨も伸びて、腰の負担も軽減していきます。 巻き肩や猫背を改善には肩甲骨を背中に寄せやすくする必要があります。 肋骨の側面から肩甲骨を中心に押し寄せていくと背骨の緊張が緩和されるので、 腰や首の負荷が軽減していくのです。 マラソンランナーは腕の振りが大事ですが、 このように腕を限界まで後ろ伸ばしてやや内側へ寄せると大胸筋や三角筋がMAXまでストレッチされます。 姿勢をよくするためのストレッチだけでなく、この状態は肩甲骨がお辞儀をした状態のなので、 通常では触りにくい先端部をほぐすことができます。 結構触ると痛い所ですがしっかりほぐすと首から肩甲骨が軽くなります。

指を背中の後ろに回す

術後の検査

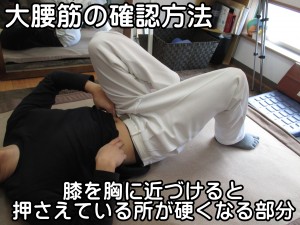

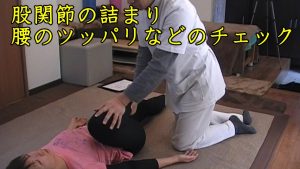

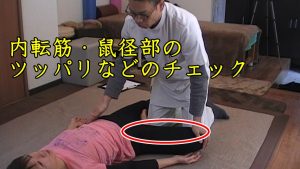

股関節最大屈曲位にて違和感が出る人も多いです。 腰方形筋の伸張痛・鼠径部の圧迫感・太もも裏の突っ張りなどを検査していきます。 内転筋が引っ張られるので胡坐をかけない人などはこの姿勢で痛みが出たりします。 恥骨のズレなども影響することがあるので、場合によっては調整していきます。 膝を伸ばして足を上げていくとハムストリングスの下側や膝裏が突っ張って痛みを感じます。 一般に体が硬くて前屈で床に手がつかない人はこの太腿裏が伸びないです。 整体ストレッチではその場で柔らかくなりますが、定着するには継続が重要です! 膝を胸に当てる様に動かすと、腰のストレッチになります。 この動作で骨盤が浮いて坐骨神経痛や慢性腰痛の人はキツサを感じるので最初と最後で楽になっているかチェックします。 症状が軽くなって来たら自分で胸を抱え込んで骨盤の上から腰の筋肉(腰方形筋)などを伸ばすのも予防になります。 押し曲げた股関節の前側が詰まる人もいると思いますが。これも仙腸関節の調整することで変わっていきます。 仰臥位で膝を曲げて左右に倒す検査は坐骨神経痛や梨状筋症候群では必須です。 逆を言えば予防や再発防止など元気時はしっかりすると効果的な運動です。 当院では施術の前にどれ位の動きかどこがきついかなどしっかりチェックして、 整体後にアフターチェックを行い楽になっているのを確認します。 症状が全てなくなるわけではありませんが、細かい動きの中で一つ一つ楽になってもらえることを積み重ねて、 回復までの道筋を共有していきます。

坐骨神経痛腰痛整体の流れGIFファイル

で坐骨を押し上げて骨盤調整-300x169.jpg)

-300x169.jpg)